皆さん、"ベンフォチアミン"という栄養素をご存知ですか?

聞いたことない!という方も多いかと思います。

この栄養素は私たちの身体にとても重要であり、重要な役割を持っています。

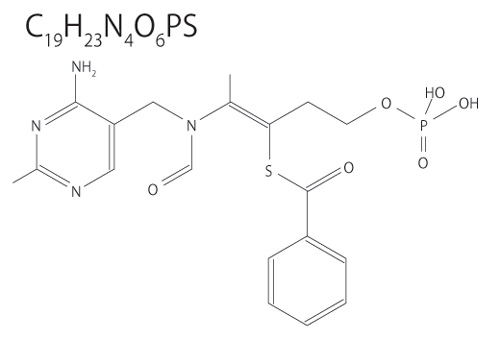

ちなみに、ベンフォチアミンの"チアミン"というのは、ビタミンB1の別名のことです。

ビタミンB1は聞き覚えのある栄養素ですよね。

このビタミンB1の誘導体の一つにベンフォチアミンが含まれるのです。

主な基本作用としては、グルコースの代謝を活性化していることです。

また、ビタミンB1の働きを助けることから、集中力や記憶力など脳の機能を向上させること、神経細胞の修復や保護をして神経伝達の機能を向上させることなどがあります。

脳や神経の機能を改善・向上させてくれるので、やる気が出て前向きになったり、さらにアルツハイマー病や認知症の緩和として使用されたりもします。

今回はこのベンフォチアミン(ビタミンB1誘導体)について、詳しくお伝えしていきます。

水溶性ビタミンに分類されるチアミン(ビタミンB1)を助ける働きを持っています。

ビタミンB1は水溶生の物質で、水に溶けやすい性質を持ち、保存できる含有量を超えると尿中に排泄されてしまいます。

大量摂取しても過剰症の恐れがないこの仕組みは、水溶性物質のすべてに共通する特徴です。

一方でベンフォチアミンはビタミンB1を水溶性物質から脂溶性物質に変換して、体内に蓄積しやすい形状にしているので効果が格段に持続すると考えられています。

体内に蓄積しやすい性質を持つことから、脂溶性物質の間違った過剰摂取は、身体に悪影響を及ぼす可能性もあるので注意が必要です。

ただし、ベンフォチアミンは体内で過剰になった場合、ビタミンB1へと代謝されるため、尿に溶けて排泄されていきます。

そのため、過剰摂取や蓄積による副作用などの心配はないに等しいのです。

ビタミンB1は過剰症になることはありませんが、不足すると、脚気やウェルニッケ脳症などの欠乏症になる可能性があります。

ビタミンB1が不足すると、主に脳機能や神経機能に症状がみられるのです。

◎ 脚気 … ドラマ、漫画『JIN‐仁‐』では白米ばかり食べていた人々に発症し、玄米ドーナッツで治すシーンがありました。

白米などには炭水化物、糖類が大部分でビタミンが少なく、ご飯やパン・麺類などの炭水化物をたくさん食べていても、体内でエネルギーに変換することができず、健康を維持できなくなります。

症状としては、疲労感・息切れ・動悸・むくみ・食欲不振・手足のしびれなどがあります。

重症になると、心臓が肥大して心不全を起こすこともあります。

◎ウェルニッケ脳症 … アルコールを多飲する人がかかりやすいといわれています。

症状としては、歩行障害・眼球の運動麻痺・意識障害・痙攣などがあります。

中枢神経を中心に症状がでるので、重症になると昏睡状態になることもあり命に関わります。

さらに、アルコール依存症とウェルニッケ脳症を併発すると、激しい物忘れや架空の作り話、状況や場所・日付などが分からなくなる見当識障害などの症状を呈するコルサコフ病という病気になる可能性もあるといわれています。

これらの治療法として禁酒・ビタミンB1補充がありますが、多少改善するものの完治しないと考えられています。

なぜビタミンB1が足りないと脳機能や神経機能に関わる症状が出るでしょうか。

摂取された炭水化物などの糖質はビタミンB1によって代謝され、その約20%が脳に使用されます。

脳は体重の約2%程度ですが、割合で考えると相当重要であることが分かります。

さらに、脳に使用されている糖質は脳自体のエネルギー源だけでなく、神経伝達物質合成に必要な基本物質を提供しているため、神経伝達を行う私たち動物には必要不可欠なのです。

神経伝達によって全身臓器が働くことから、ビタミンB1が不足した場合には神経伝達物質がうまく合成できず、各種臓器や脳の機能の低下がみられるということなんですね。

勉強などで頭を使う時や激しいスポーツなど身体を動かすときに、糖分を取るといいといわれているのは、脳や神経の機能をフル回転で使用するからということなのでしょう。

糖類は必要ないという人もいますが、その理由は体内でブドウ糖は作ることができるからです。

作り出すシステムを『糖新生系』と言います。

筋肉(300g)や肝臓(100g)に保存されている貯蔵糖であるグリコーゲンを毎時8g~10gのブドウ糖に新たに合成しています。

1日当たり240gのブドウ糖を作っている計算になります。

240gとはどのくらいの量でしょうか?

150g(茶碗小1杯)当たり、ブドウ糖は55.2gなので、約4倍、お茶碗小4杯分を体内で作っている計算です。

ジャガイモだと小さめを15個に相当する量です。

バナナだと11本、ソフトクリーム12個、カステラ7.6切れ、シュークリーム16個、ショートケーキ5.6個、プリン16個に相当します。

かなりの量を体内で作っているのです。

もう少し、リアルに考えていきます。

50キロの体重の人で血液は約4リットルです。

血糖値を100 mg/dlとしたら、0.1%の濃度ですから、4gのブドウ糖を指します。

この血糖値100 mg/dlを維持(ホメオスタシス)するために、肝臓100g、筋肉300gのストックと+毎時10gの糖新生があります。

人間に身体は自律神経によって一定に血糖値を保とうとします。

その調整をしているのが自律神経やホルモンたちです。

糖新生の命令を出す代表的なホルモンは『グルカゴン』です。

血糖値が約65から70mg/dlに低下すると、血糖値を上げるホルモンであるグルカゴンが大量に放出され始めます。

おまけ

・血糖値が約80 mg/dLを下回ると、血糖値を下げるホルモンであるインスリンの分泌が極端に低下する

・約60-65 mg/dLに低下すると、3番目の血糖値を上げるホルモン、成長ホルモンが放出される

・60 mg/dL以下になると、最後の血糖値を上げるホルモン、コルチゾールの分泌が亢進する

そもそもホメオスタシスで血糖値を100 mg/dl前後に維持できない時点で体に何らかの問題が生じています。

・そもそも糖尿病

・血糖値を上げるグルカゴン(膵臓)、アドレナリン(副腎)、コルチゾール(副腎)、成長ホルモン(下垂体)が上手に分泌していない、もしくは作用していない

・絶食など栄養補給を絶ち、過剰な運動を行い、消耗を促す

・糖尿病の薬を飲み過ぎる

・肝臓がん、すい臓がんなどを罹患している

なぜ人は体内で毎日240gものブドウ糖を作るのか?

それは脳の活動にどうしても必要だから、脳が安定的に活動できるためにその仕組みは作られました。

よって脳への補給はホメオスタシスによって保たれており、食事から大量の糖類を摂るのは如何なものかといわれています。

結局、食事によって摂られた糖類はインスリンによって脂肪に変換され、貯蓄されるのです。

さて話を戻して、近年ビタミンB1は日本食で不足しやすい栄養素であるといわれています。

なぜなら、昔に比べて食はかなり豊かになってきていますが、その反面で冷凍食品やインスタント食品が増え、身体に必要な栄養素が満足に摂取できていないように感じます。

そうなるとサプリで摂取することになるのですが、できるだけビタミンB1の効果をより発揮しやすく、持続させたい!!と思いますね。

ここで、水溶性物質から脂溶性物質に改良されたベンフォチアミンが私たちに必要不可欠な栄養素ということに繋がるのです。

さらに、ベンフォチアミンはビタミンB1の補助だけでなく他にもたくさんの作用を持った栄養素です。

中でも抗酸化物質として強い作用も持つことが分かっています。

この作用は、私たちの身体のあらゆる細胞で老化の防止に繋がります。

最も老化に繋がるといわれている糖化と酸化にはそれぞれ原因物質がいくつもありますが、中でも糖化の原因物質であるAGEs(終末糖化産物)と、酸化の原因物質であるALEs(終末脂質酸化産物)は特に問題視されている物質です。

ベンフォチアミンの抗酸化作用には、AGEsとALEsという物質の活動を低下させる働きがあるということが分かっています。

AGEsとALEsはどちらもタンパク質を変性させて発生する物質で、AGEsは余分な糖がタンパク質と結びつくとによって糖化を引き起こすことにより発生し、ALEsは酸化した脂質の分解物がタンパク質と結びつくことによってカルボニル化を引き起こし発生するといわれています。

まず、最も老化現象の原因に繋がっていると考えられているAGEsについて詳しくお伝えしていきます。

AGEsが発生する際のタンパク質の糖化反応をメイラード反応と言います。

さらに、還元糖とアミノ化物質(アミノ酸・ペプチド・タンパク質)を加熱した時に褐色物質を生み出すことから、褐変反応とも呼ばれています。

このメイラード反応によって発生するAGEsが、私たちの身体の様々な細胞で老化を進行させる原因となるのです。

もちろん、子宮・卵巣や精巣などの内臓器官や、卵子細胞や精子細胞の老化にもつながるということです。

なによりもAGEsは体内で分解されにくく蓄積しやすい物質です。

体内で蓄積しやすい部分は、特にコラーゲンの多い皮膚や骨、関節、血管といわれています。

皮膚に蓄積すれば、肌の黄ばみやしわ・たるみの原因、骨や関節に蓄積すれば、動きが悪くなるだけでなく、もろく、黄ばみ、焦げた状態になってしまいます。

血管に蓄積すれば、動脈硬化の原因にもなりかねません。

さらに女性疾患においては、卵巣機能障害の原因としても考えられています。

今までの指標とは違い、治療可能な早期診断に役立つといわれています。

他にも、糖尿病・動脈硬化症・慢性腎不全・アルツハイマーなどの変性疾患を悪化させると考えられており、さらには、老化の原因である活性酸素による細胞障害を促進するので、身体の機能に大きな変化を生じさせてしまうといわれているのです。

次に、ALEsについてです。

脂溶性物質は、身体に蓄積されやすい性質があるとお伝えしましたが、もちろん脂質もその仲間に含まれます。

ALEsもAGEsと同じく、分解されづらく蓄積しやすい物質なのです。

ALEsは、コレステロールや中性脂肪などのいわゆる脂質が活性酸素によって酸化反応を起こし、これがタンパク質と結合することにより発生します。

酸化反応は、私たちの身近で最も頻繁に起きている反応です。

例えると脂質の酸化というのは、身体のサビのようなものですね。

雨に濡れると鉄がサビるように、私たちは活性酸素によって身体がサビつくように老化するのです。

もちろん、私たちが毎日呼吸をしながら吸っている酸素でも、少しずつ活性酸素は増加していきます。

例えば、歩く・水泳などの有酸素運動は身体に良いとされていますが、酸素を吸っているので活性酸素は少なくとも増加します。

ともなると、ハードなランニングやなどの自分自身を追い込んだきつい運動では、活性酸素の急激な増加を引き起こしているのです。

また、ダイエットのためにと無理な食事制限をしながらの運動は逆効果で、身体の活性酸素を増やす原因に繋がります。

ALEsは、DNAを損傷することが分かっていて、有癌物質であるとされています。

それだけでなく、身体のあちこちに悪い影響を及ぼします。

なので、私たちの身体には、活性酸素の激しい増加を避けるために、抗酸化作用という酸化を抑制する補酵素が存在しているのです。

しかし、加齢とともに抗酸化作用を持つ補酵素は減少してしまう為、食事やサプリなど外から栄養素として補わなくてはならないのです。

ここで、AGEsとALEsの活動を抑制して補酵素として働いてくれる栄養素こそが、ベンフォチアミンです。

具体的にどう活動抑制をするかというと、少し難しい話になるのですが…

ベンフォチアミンが体内に入ると、トランスケトラーゼの補酵素であるチアミンピロリン酸(活性したチアミン)の濃度が上昇します。

トランスケトラーゼとは、すべての生物に存在していて主に糖の代謝に関わる重要な酵素です。

AGEsやALEsの元になる物質を代謝により軽減させているのです。

つまり、脂肪酸やステロイドを合成している肝臓・乳腺・副腎などに必要不可欠な物質ということです。

このトランスケトラーゼの活性には、補欠の役割をしているチアミンと、カルシウムが必須になってきます。

ベンフォチアミンは、チアミンの濃度を上げてくれるので、結果的にAGEsやALEsの活動を抑制してくれるのです。

ちなみに、チアミンで活性するトランスケトラーゼは20%に対し、ベンフォチアミンは300%まで増加させることが分かっています。

これは驚異的な数字ですよね。

そして、AGEsやALEsの活動を抑制することで、生活習慣病の一つである糖尿病の合併症状の改善につながるといわれています。

ベンフォチアミンは特に糖の代謝に関係していて、血糖値を正常化してくれるので、糖尿病で関係性の深い、末梢神経障害、線維筋痛症、坐骨神経痛、筋筋膜性疼痛症候群などの神経障害に有効な成果を上げているのです。

AGEsやALEsは、普段の私生活や食生活の過ごし方で増えることも減ることもあります。

低カロリーダイエットをすると短期的に数値が減少することが分かっていますし、喫煙者では非喫煙者よりも血中や皮膚での濃度が増加することが分かっています。

食品では、肉やバター・一部の野菜などにAGEsが含まれています。

これらの食品の調理において、揚げる・焼くなど、水を使わない調理の場合では、大幅に増加することが分かっていて、茹でる・煮る・蒸す・電子レンジ加熱などの水を使った調理の場合では比較的に増加しないことが分かっているので、意識してみるのもいいかと思います。

さてベンフォチアミンの必要性についてお話しましたが、体内においてビタミンB1として効果を発揮する栄養素だということは、ご理解いただけたかと思います。

ただベンフォチアミンはビタミンB1を吸収しやすくするために、人工的に脂溶性に合成されたビタミンB1誘導体なので、食品から摂取することは難しいのです。

ビタミンB1を多く含む食品やベンフォチアミンのサプリで一緒に摂取することで、より効果を発揮しやすくなります。

一日に必要なビタミンB1の摂取量はどれくらいなのでしょうか。

成人男性:1.2㎎~1.4㎎

成人女性:0.9㎎~1.1㎎

妊娠中や授乳中の方では、0.2㎎多く摂取すべきだといわれています。

妊活中の方にも、妊娠に向けて体質改善をしているため、十二分に必要だと考えられます。

ここで、ビタミンB1を多く含む食品をいくつかあげていきます。

≪100gあたりのビタミンB1の含有量≫

・ぶた肉(ヒレ・赤身・焼き)2.09㎎

・ごま 1.25㎎

・まいたけ 1.24㎎

・ぶた肉(ヒレ・赤身・かつ)1.09㎎

・ぶた肉 (ひき肉) 0.94㎎

・ぶた肉 (生ハム) 0.92㎎

・パセリ 0.89㎎

・落花生 0.85㎎

・うなぎ 0.75㎎

・えんどう 0.72㎎

・焼きのり 0.69㎎

・わかめ 0.62㎎

・かつお 0.55㎎

その他 … 小麦、米、にんにく、大豆、卵など

ぶた肉食品に含まれるビタミンB1の多さが圧倒的!!!

ぶた肉は、豊富な動物性のタンパク質も含むので是非毎日の食事にプラスしていくべきではないでしょうか。

ちなみに、ぶた肉よりもビタミンB1を多く含む食品では、パンのもとになる酵母パンや小麦、お米などの炭水化物が中心でした。

上に表記しなかったのは、炭水化物は摂取してほしい栄養素ではないからです。

中でも、パンや麺類などの小麦食品は、砂糖よりも糖質を多く含むスーパー糖質食品といわれています。

いくらビタミンB1を多く含むからとはいえ、糖質をたくさん摂取してしまっては身体の糖化に繋がり、元も子もありませんよね。

また、植物性のタンパク質である大豆にも多く含まれています。

一見女性の身体に良さそうですが、大豆に含まれるイソフラボンは女性のホルモンバランスを乱す原因になりかねません。

というのは、イソフラボンは女性ホルモンであるエストロゲンに似た化学構造をしています。

エストロゲンは、女性の妊娠や出産に欠かせないホルモンです。

子宮内膜の肥厚や、精子が子宮の中に入りやすいように頸管粘液の分泌を促進したり、女性らしい身体を作ることに作用してくれます。

閉経や年齢とともに減っていくホルモンで、更年期障害の原因だと疑われています。

イソフラボンは、近年植物性エストロゲンなどといわれ女性は特に多く摂取するべきだといわれてきました。

しかし、私たちの脳は単純なのでイソフラボンを摂取すると、"エストロゲンに似たホルモンが身体に入ってきたから、自身のホルモンは出さなくてもいいや!"と脳が勘違いしてしまうのです。

そうすると、脳は子宮や卵巣に"ホルモンを作れ!"と指示をしなくなってしまいます。

イソフラボンはあくまで植物性で、自身で作る天然なホルモンではないため、女性ホルモンのバランスを崩す大きな原因になるのです。

ここまで色々お伝えしてきましたが、ベンフォチアミンが持つ作用を簡単にまとめるとこうです。

◎ビタミンB1の機能補助

◎糖代謝に関わる酵素の活性化

◎脳機能の向上(記憶力や集中力)

◎ストレスの耐久力

◎神経細胞機能の向上・修復

◎糖化や酸化の防止・改善

◎癌細胞に関わるDNAの損傷予防・増殖抑制

◎血液の癌ともいわれる白血病や悪性リンパ腫の予防

そして、ベンフォチアミンは別の栄養素と一緒に摂取することで、それぞれの作用に相乗効果を見せることがあるのです。

ビタミンCやビタミンEと一緒に摂取すると、抗酸化作用によりALEsを低下させ、DNAの損傷を防いでくれるので、癌細胞の増殖を抑制する作用が強くなるといわれています。

さらに、妊活中に必ず耳にする葉酸(ビタミンB12)を一緒に摂取することで、脳機能の向上がみられやすいといわれています。

これは、葉酸が脳細胞の優れた修復作用を持つためだと考えらます。

妊活中は、ビタミンCやビタミンE、葉酸などの栄養素をサプリで飲んでいる方は多いかと思います。

ぜひ、これらの栄養素にプラスしてベンフォチアミンも一緒に摂取してみてください!

何かございましたらご質問ください。

銀のすず